西京雄镇张唐河村

文/唐四夫 唐新民

在渭北诸多村庄中,有一村庄名曰“西京雄镇”。此镇始建于明代,现名为陕西省富平县庄里镇唐家河村。小时候听说我们是“山西大槐树人”。大槐树是怎么回事呢?据史书记载,我们唐家是汉室宗支。明朝山西洪洞县有座大寺院,名“广济寺”,是唐贞观时所建。建筑规模宏大,殿宇巍峨,众僧济济,香客连连。这里又是驿站,办理四方来往公务。寺旁有棵大槐树,树身数围,遮阴数亩。树杈上的老鸹窝星罗棋布。

元朝末年,冀淮地区战乱四起,水、旱、蝗疫连绵不断。豫鲁皖苏之民十亡七八,不少地区白骨露于野,千里无鸡鸣。当时山西却少遭兵乱及荒旱,连年丰收。人丁也兴旺。其中晋南人口最为稠密。明朝建立后,便有大规模迁民之举。朝廷在广济寺设局驻员,成为迁民的集散地。自明洪武元年(1368)到永乐十五年(1417),先后十八次移民于北京、河北、山东、河南、安徽、江苏、湖北、陕西、宁夏、甘肃等18个省500多个县。据《明实录》记载,洪武时,移民多在深秋,这时树叶已落,移民回首故乡,只能遥望到大槐树,树杈上的老鸹窝在秋风中瑟瑟抖动,留下了对故土最后的留恋。于是代代相传:“问我祖先何处来,山西洪洞大槐树,祖先故里叫什么,大槐树下老鸹窝。”如今古大槐树早已枯死,其地立一石碑,题曰“胡大槐树处”,以资纪念。

六百多年前,明洪武年间,唐室宗祖随着移民的迁居,肩挑篓背,携儿带女,几经周折,终于来到了陕西,有的迁到旬邑,大部分来到富平,以家族为一体,有的到留古、杜村,有的到了现在的唐家河。那时的唐家河地势平坦,杂草丛生,树木繁茂。唐氏祖先一部分在此定居后始开荒种地,搭建草房,繁衍生息,一代一代,土地扩大,人口增多。因为这里自然环境优越,经过辛勤的劳作,人民的生活条件逐渐变好。大约120年后,明朝正处于内忧外患的乱世。崇祯二年陕西发生大规模农民起义,最著名的当属闯王李自成,因不满朝政苛刻发生兵变,举杆起义。与此同时,北方少数民族佤族鞑靼等部落不断南下。民间瘟疫爆发,盗匪猖獗,一派乱世场面。崇祯九年(1639),农民起义领袖张献忠等人攻克四川,一路向西进军。

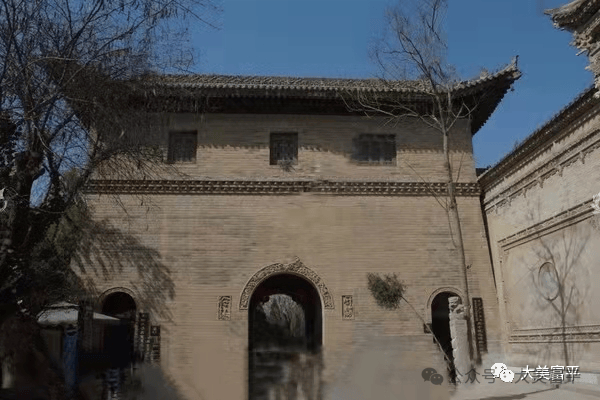

崇祯十三年前后,李自成攻破西安城改西安府为西京,与长安并号—西京。在此历史背景下,为保村民安全,大家共同努力筹建了一座完整的城郭——西秦雄镇。此镇四周城墙全用泥土砌成,长约300米,宽130米,高8米,根基3米,顶部80公分。城墙建成后,人可从顶部环绕四周。南北城墙正中各建一城楼。北城楼竖立一石碑,上刻有雄镇堡。南城楼较宏伟,南北长18米,东西宽10米,高10.8米。城楼系砖木两层结构。外围一砖到顶。顶部重檐滴水,四角饰有斗拱,上方飞翘,如鸟展翅。屋檐下方横档上刻有精美图案。鱼虫花鸟山水人物一应俱全,栩栩如生。南北墙上各有三个窗户,每个窗户上有方格九十六个,据说代表了当时的陕西省九十六周县。窗户起到了一定的防御作用(可瞭望,可射击)。

此城楼在建筑风格上和西安明城墙非常接近。城墙上的门洞呈拱形,周边嵌有砖雕图案,图案繁复,描绘的是当时明朝晚期西秦雄镇市井繁荣的场景。有兜卖瓷器的商贩,算卦的卦师,与长官交谈的守城官兵,还有布摊,吃饭的食客……最为醒目的是石刻下方有一手提钱串的人,他叫刘海,元代人,此人乐善好施,经常救济贫困之人,在民间被称为“小财神”。门楼正中镶嵌有大明崇祯十三年匾额(西京雄镇),此匾采用了尖底雕刻工艺。笔法遒劲有力,落款是崇祯十三年。据老人讲,匾额最早刻为西秦雄镇,清乾隆年间,一按察使路经这里,命唐家户长将秦改为京,这就是后来的西京雄镇。城楼内设有关公及判官泥塑像。城门外还有一宽5米长20米的郭城。门楼内有一守卫卧室。每晚十时关闭城门,村民们十分安全。

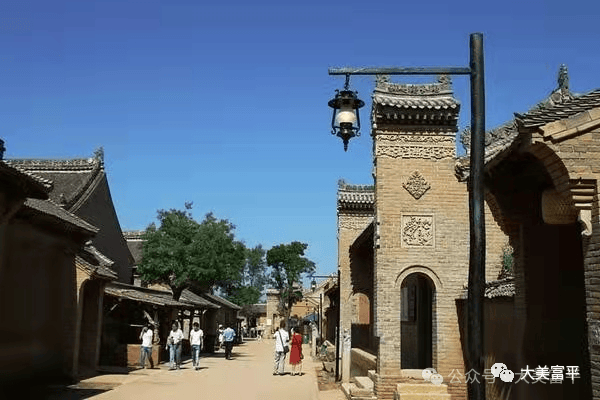

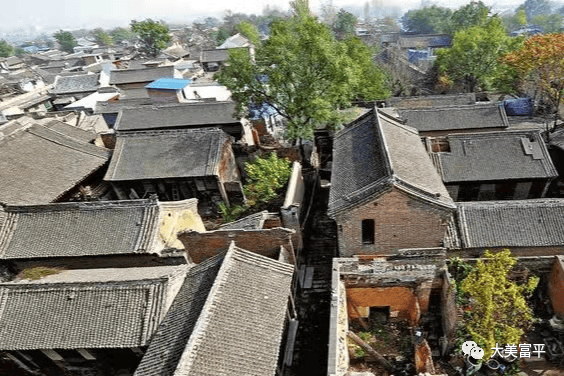

距城楼两丈多还建有一哨楼,哨楼内侧有一石盘,可碾米粮。城楼南东西各有一棵皂荚树,树身粗壮,树冠高大。每到夏季,人们常在树下乘凉。不知哪年,广东军(广东客)北上路过此地,夜晚露宿城外,因取暖将两棵树的树枝砍光。后东边的那棵复苏。这棵树陪伴着这里的人们度过了一个个春夏又秋冬。每年的夏秋之际,满树的皂荚就成了人们浣洗衣物的备用之品。直到上世纪大炼钢铁那年,这棵树被砍伐掉。城内约4000平米,村中划有四米宽的中心路,纵行南北。村民房屋按东阳西阴划分。东边八条巷道,西边四条。(也叫文武巷)长道四条,横跨东西。东边还有四条短道。

全村共设计有96户,安排合理,居住整洁。每条长巷道两头各有一口水井,井深约21米,八口水井供给全村人的日常所用。为防匪患,井与井之间还有地道,是否全有,还待查实。但东南一井和南城楼确定有。约在二十年前,距离东南井约十几米处街道出现塌方。三年前,城楼约五米处也出现了塌方,但无有什么损失。村子北头建有一玉皇楼,全木结构,雕刻精致。听已故老人唐景发讲:雍正年间,唐家一祖先在四川广元做官,十分欣赏一楠木雕塑的神像,约同乡在川的几位官员,请回了这尊塑像。弃官归里,后盖此玉皇楼。高约6米,为两层,下层摆有石凳,人们经常聚集闲聊,是一个非常热闹的地方。上层安置神像,供人供奉。每年腊月二十三,灶王爷升天,全村人就开始香表祭祀,直到正月十五。这尊神像不仅是楠木雕塑,其腹胫还有玉,铜镜装饰。可惜文革间被红卫兵毁之。

城外,东西城墙爬满了像爬山虎一样的酸枣树,盗贼不得近身,算是最佳的护城树。北门外,柏树成林。大的有水桶之粗,小的有饭碗之细,总数约二百余株。这里是唐许两户的祖坟场。坟场内唐许两户各一碑楼,记载着人们繁衍的经历。碑楼乃精雕细刻,彰显了匠工的杰出手艺,远近闻名。南门外,东南方约五十米,有一砖石结构的戏楼。正面两侧楼角翘上,远看似钟楼一侧。两侧八字墙上刻有戏人及精美图案。民国初年,唐立伟老人组建了一个“秦正眉户剧社”,自费购买了剧装和道具。逢年过节及闲暇时刻义务演出,曾深受当时人们的喜爱。此系楼后来被摧毁,是上世纪七五年左右。戏楼东,有两座古庙。一座菩萨庙,庙南还有十八罗汉塑像。庙西紧邻娘娘庙。从我的记忆中,庙院作为村校,神像犹在。每年正月二十三,村民烧香跪拜,祈求四时平安。年院正南的小门两侧,有两棵参天古柏,周长四米有余。两人伸臂环抱还差半臂,树高约40米。每到黄昏,常有数千只老鸹栖息在两棵古柏之上,终年不断。庙北还有一座专演木偶的小戏楼,此楼也一直存在到一九七五年。

戏楼西有周仓庙,常年住着名叫王老六和朱老六的两位老人。距离此庙西五十米处,还有一座马王庙。庙北一片十亩之大的芦苇园。每逢夏季,茂盛的芦苇成了儿童们的乐园。每当黄昏,上万只麻雀在上空叽叽喳喳盘飞,大有遮天蔽日之举,夜晚栖息。村子四周有一千多亩良田,地势平坦,土地肥沃。北有“石灰渠”“玉支渠”,南有“新渠”“老渠”。因耀县城侧的“漆河”和“沮河”有千眼泉水长流入石川河,下游的渠道水流不断,因而粮食产量尚佳。但当时皇粮太重,税收杂多,虽然收入不错,但依旧不能饱食。生活在这里的人们,日出而作,日落而息,他们勤劳善良朴实。以上内容是参阅了多方资料和个人记忆以及听取多方人士描述而成,还望知晓者继续提供宝贵资料,以其更加详实完备。

作者后记:

此稿是我的老师唐四夫于二零零八年十一月初稿,约在七年前一次唐河小学教师聚会上,他读了这篇文章,并谈了自己的想法,征求大家的意见,以其不断完善。谁知天有不测风云……我的老师不幸于二零一六年的春天仙去。为报答师恩,后在他儿子手中接过此稿,通过走访,完善了其中的一些内容,以完成他的夙愿,告慰他的在天之灵。

修稿 唐新民(二零一七年十一月) ![]() 内容举报

内容举报